最初に、第一種永久機関について触れておこう。

実のところ、「不確定分子モーター」は第一種ではなく、後で述べる第二種永久機関の方に関係が深い。

しかし、世間一般で永久機関というときにはどうやら第一種の方を指していることが多いようなので、少し回り道しても損はないだろう。

第一種永久機関とは、エネルギーそのものを産み出す装置、いわば無から有を産み出す装置のことを指す。

このような装置がどこか矛盾していることを我々は知識として知っているわけだが、巧みに考案された永久機関は直感を欺くようにできており、間違いを見抜くのはなかなかに困難だ。

今日でも「永久機関ができた」といって特許庁や大学に持ちかける人や、うまい商売を切り出す詐欺まがいの例が後を断たないと聞く。

そこで、永久機関詐欺に騙されないためにも、第一種永久機関の嘘を見破る法を例を挙げて説明しよう。

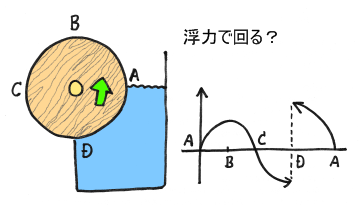

いまここに一つの水槽があったとする。水槽の側面の一枚を選んで上部を切り取る。 この切り口にピッタリあてはまる木製のローラーを、軸が水槽の上の縁にくるようにはめ込む。 水槽に水を入れればローラーの1/4は水に浸り、残り3/4は水から出る格好となる。木は水に浮くので、ローラーは水に浸かった片側を持ち上げられて回転を始めることになる。 さて、一体この装置のどこに矛盾があるのだろうか。

「ローラーと水槽の間から水が漏る」という説明は反証の理由にならない。 なぜなら漏った水の量と装置から得られる力の間には特定の関係がないので、多少の水がこぼれたとしても装置から得られた力で元に戻すことができるからである。 「ローラーに摩擦が働く」という説明も決定的な理由にはならない。浮力が摩擦を上回る可能性があるからだ。

第一種永久機関の間違いを発見する常套手段は「ポテンシャルエネルギーダイアグラムを書く」ことである。 永久機関の動作する経路に沿ってポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)の変化を図示すれば、必ずどこかに矛盾点が見つかるはずだ。

具体的に、上の例でポテンシャルエネルギーダイアグラムを書いてみよう。 木のローラー上のどこか一箇所に印を付け、この印をつけた部分の位置エネルギーがローラーが一周する間にどのように変化するかを追跡する。 位置エネルギー調べるのに複雑な計算をする必要はない。「物体は位置エネルギーの高い状態から低い状態へと移動する」というルールを知っていれば充分である。 地球上の物体は上から下に落ちようとする。これは物体が上にある方が下にあるときよりも位置エネルギーが高いことを意味する。 ところが水中では空中とは逆に、木は浮き上がろうとする。 つまり水中では下にあるほど位置エネルギーが高い、と解釈できる。 (浮力に関する位置エネルギーの解釈は厳密ではないかもしれないが、当座の目的にはこれで十分だ。) 空気と水の境目ではどうなるだろうか。 空中の木は水面上に落下し、水中の木は水面に浮かび上がってくるので、結局のところ木は水面上に浮かんでいる状態が一番位置エネルギーが低いことになる。 この最も位置エネルギーの低い水と空気の境界点をスタート地点として、ローラーが回ったときの位置エネルギーの変化を追ってみよう。 まずローラー上に付けた印を水と空気の境界点に置く。 ローラーを回して印を水中に入れると、印の部分の位置エネルギーはだんだん増えていって、印が一番下にきたとき位置エネルギーは極大となる。 次に、今とは逆に印を空中経由で回したときを考えてみよう。 水面から出発して、印は上に行くほど位置エネルギーは増え、頂点で極大となる。 頂点を過ぎて下に向かうと今度は位置エネルギーはだんだん減ってゆき、一番下にきたとき極小となる。 一番下の点における位置エネルギーには、水中経由で極大、空中経由で極小という食い違いが生じている。 即ち、この点に矛盾がある。 「物体は位置エネルギーの高い状態から低い状態へと移動する」のだから、一番下の、ちょうど水中と空中の境界上の点において、ローラーは水中から空中に出ようとするはずだ。 水の入ったビニール袋を指で突くと、指は弾力で押し戻されるだろう。 同じように木が水中に入ろうとするときには押し戻される力が働く。 この押し戻される力と浮力とが釣り合って、結局ローラーは回らない。

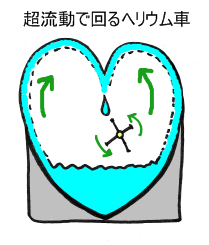

もう一つ、別の例を挙げよう。 液体ヘリウムは、非常な低温(常圧で2.19K = マイナス270.96度以下)になると「超流動現象」と呼ばれる変わった挙動を示すようになる。 この状態の液体ヘリウムは、容器の壁を伝って登ってゆくのである。 この現象を応用して、次のような永久機関が考えられないだろうか。 液体ヘリウムを、断面がハート型をした密閉容器の中に入れておく。 超流動現象により、液体ヘリウムは壁を伝って天井に集まり、やがて天井の突起からポタポタと滴り落ちてくる。 滴り落ちてくる液体ヘリウムで水車(ならぬヘリウム車)を回せば、結果として無からエネルギーを生み出したことになるだろう。

この永久機関の矛盾を示すため、「ポテンシャルエネルギーダイアグラム」を書いてみよう。

「物体は位置エネルギーの高い状態から低い状態へと移動する」というルールに当てはめて考えると、液体ヘリウムは容器の底に溜まっているより、壁を登ったときの方が位置エネルギーが低いことになる。

ここで超流動現象の詳細を知る必要はない。

とにかく壁を登るのだから、登った方が液体ヘリウムにとっては居心地がよい、つまり位置エネルギーが低い状態にあるのだと解釈しよう。

次に、液体ヘリウムが空中にあった場合はどうか。

液体ヘリウムは下に落ちるので、下にあった方が位置エネルギーは低い。

まとめると、液体ヘリウムは壁を伝っているときには登っていた方が位置エネルギーが低く、空中にあるときは下にあった方が位置エネルギーが低い、ということになる。

この結果、液体ヘリウムにとって最も位置エネルギーの低い状態は「壁を登り切った状態」だということがわかる。この最も位置エネルギーの低い状態から、壁を離れて空中にある状態へ、液体ヘリウムは移行しない。

たとえ天井が尖っていたとしてもである。

液体ヘリウムは容器の内壁を埋め尽くして、流動はそこで止まるだろう。

普通の水を想像すれば天井から滴が落ちてくるのは当然と思うかもしれないが、液体ヘリウムにこの常識は通用しないのである。

この永久機関の矛盾を示すため、「ポテンシャルエネルギーダイアグラム」を書いてみよう。

「物体は位置エネルギーの高い状態から低い状態へと移動する」というルールに当てはめて考えると、液体ヘリウムは容器の底に溜まっているより、壁を登ったときの方が位置エネルギーが低いことになる。

ここで超流動現象の詳細を知る必要はない。

とにかく壁を登るのだから、登った方が液体ヘリウムにとっては居心地がよい、つまり位置エネルギーが低い状態にあるのだと解釈しよう。

次に、液体ヘリウムが空中にあった場合はどうか。

液体ヘリウムは下に落ちるので、下にあった方が位置エネルギーは低い。

まとめると、液体ヘリウムは壁を伝っているときには登っていた方が位置エネルギーが低く、空中にあるときは下にあった方が位置エネルギーが低い、ということになる。

この結果、液体ヘリウムにとって最も位置エネルギーの低い状態は「壁を登り切った状態」だということがわかる。この最も位置エネルギーの低い状態から、壁を離れて空中にある状態へ、液体ヘリウムは移行しない。

たとえ天井が尖っていたとしてもである。

液体ヘリウムは容器の内壁を埋め尽くして、流動はそこで止まるだろう。

普通の水を想像すれば天井から滴が落ちてくるのは当然と思うかもしれないが、液体ヘリウムにこの常識は通用しないのである。

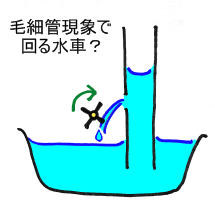

液体が登ってゆく現象は、液体ヘリウムよりもっと身近な所にもある。例えば毛細管現象だ。

水面にストローを刺してみると、水はわずかながらストローの中を登ってゆく。

このわずかに登ってきた水の力を利用することはできないだろうか。

ストローに小さな穴を開けて、登ってきた水が外に流れ出すように導く。

いささかけち臭い永久機関ではあるが、とにかく永久に流れ続ける水流であることには変わりない。

液体が登ってゆく現象は、液体ヘリウムよりもっと身近な所にもある。例えば毛細管現象だ。

水面にストローを刺してみると、水はわずかながらストローの中を登ってゆく。

このわずかに登ってきた水の力を利用することはできないだろうか。

ストローに小さな穴を開けて、登ってきた水が外に流れ出すように導く。

いささかけち臭い永久機関ではあるが、とにかく永久に流れ続ける水流であることには変わりない。

この永久機関も、先の「液体ヘリウム」の例とほぼ同様だ。 水がストローの中を登ってくるのは事実だが、これは「ストローの中を登った方が位置エネルギーが小さくなる」ことを意味する。 登る、というより壁にへばり付く、といった方が的確だろう。 もちろん穴から水が流れ出ることは在り得ない。

小さな永久機関ではつまらないので、今度はもっと大きなスケールのものを考えてみよう。 宇宙船の航法の1つに「重力カタパルト」というものがある。(別名スイングバイとも言う。) 重力カタパルトとは、星の重力と運動を上手く利用して宇宙船の速度を上げる航法である。 実際にボイジャー一号、二号はこの航法で木星を利用して加速を行い、土星、天王星、海王星に向かった。 ここで着目すべきは、何も失うことなく宇宙船が加速されたという事実である。 もし重力だけを利用してエネルギーを得ることができるのなら、エネルギーは無尽蔵に得られることになる。 重力は星の自転と違って止まることがないのだから。 先の永久機関は架空の装置であったが、今度はボイジャーという実績がある。 宇宙船を上手に飛ばすことによって、いくらでもエネルギーが稼ぎ出せるのではないだろうか。

確かにボイジャーが木製によって加速されたのは事実なのだが、そのエネルギーは重力から得られたのではない。 宇宙船にエネルギーを与えていたのは星の公転なのである。 なので、ボイジャーによって木星の公転はほんの少しだけ遅くなったはずだ。 (もっと厳密に考えると、ボイジャーによってエネルギーを奪われた木星の公転軌道は以前よりも内側にくるので、公転周期は以前よりもほんの少しだけ短くなったはずだ。) 重力を利用して坂道を下ることを考えたとき、坂道の形状をどのようにしたら最も速く下ることができるだろうか。 直感的に考えると直線の坂道が最も速そうだが、実は直線よりも「最初に急激に下って初速をつけて、後半は緩やかに」した方が全体にかかる時間は短くなる。 つまり、少々窪んだ形状の坂道の方が直線の坂道よりも速い。 ボイジャーが「直線的な宇宙空間」を通るより「重力的に窪んだ」木星の近くを通ったのは、最速の坂道と同じ理由による。 坂道の例からも分かるように、木星の重力はボイジャーに対して無尽蔵にエネルギーを与えているわけではない。 もし木星がボイジャーから見て静止していたのであれば、ボイジャーは木星からエネルギーを得て加速することは無い。 (一度坂を下って、再び坂を上がるだけのこと。) しかし、実際には木星は太陽の回りを公転しており、ボイジャーに対して相当の相対速度を有している。 なので、木星の近くを通ったボイジャーは木星の公転に「後押し」される恰好になり、加速を得たのである。

ある人が散歩に出かけ、あちこち歩き回った後に元の出発地点に戻ってきたとしよう。 この人が散歩の間に昇った高さの合計と下った高さの合計は全く同じになる。 上の永久機関の例は、この当然の事実を確認したに過ぎない。 無から有は生じない。 この事実をエネルギーについてあてはめたのが「エネルギー保存則」であり、又の名を「熱力学第一法則」と言う。 「第一種永久機関」とは、即ち熱力学第一法則に反する装置、ということだ。

まっとうな常識からすればエネルギー保存則など自明の理であり、何を今更と思われるかもしれない。 しかし、私はそれほど自明であるとは思っていない。 私が初めてエネルギー保存則を聞かされたとき、次の様な疑問を持った。

物体を破壊するのに使われたエネルギーは、そのまま消滅してしまうのではないか。 例えば、ある高さから落としたボールが堅い床で跳ね返ったとき、摩擦などの損失が極めて少なければボールは元の高さの近くまで戻ってくる。 しかし、床がガラスでできていて、落としたボールがガラスの床をたたき割ったとしたらどうだろう。 ボールは元の高さ近くまで戻ってはこない。 だからといって、ボールの持っていたエネルギーがガラスの破片に乗り移ったとは思えない。 きっと、エネルギーはガラスを引きちぎる力に使われてしまったのだ。 つまり、最初にボールが持っていたエネルギーは消滅してしまったのではないだろうか?

この疑問に答を与えたのは「破壊した物体は暖かくなる」という体験だった。 プラスチックの板(定規や下敷など)を根気よく幾度も折り曲げると、折り目はだんだん暖かくなる。 プラスチックでなく、針金でも試してみた。 幾度も折り曲げて針金が切れたとき、切り口は暖かくなっていた。 この事実は私にとって、ちょっとした発見だった。 かくして、私は「物体を破壊したエネルギーは消滅するのではなく、熱に変わるのだ」という法則を見いだしたのである。

常識とは、このようにして生まれてきたのである。